・ 安全性に疑問のある原子力をエネルギーとして活用しない代わりに、再生可能な様々なエネルギ

ーを少しずつ試みていることが興味深かった。頭では環境問題の大切さを分かっていても、便利な

生活を見直すことはなかなか難しいが、環境政策の先進地であるフライブルク市の取組みの一端を

しることができた。ごみを減らせば家計にも優しいなど、実践につながる工夫がされていた。

・ フライブルクでの環境政策と市民生活について分かりやすく話してくださり、とてもよかった。

身近なことからできるエコ生活について考えさせられました。少しでも実践できるといいと思いま

した。1人でも多くの人が実践すれば、松山も日本も変わってくるのではないかと感じます。

・ 環境破壊が早くから起こった西欧では、必要性があったと思うが、ドイツのフライブルク市の実

践は、やはり意識改革が中心であり重視されているのを感じた。生活への押し付けでない改革と長

い目で見た政策や一貫した取組みのすばらしさをぜひ日本の行政にも取り入れてほしい。

・ とても具体的なお話で(日本)松山にももっともっと取り入れていけば、エコにつながっていく

なと思うことがたくさんあり勉強になりました。こういったことを市レベルでも取り上げていける

ような手立てがあれば有効だと思います。聞いたことを家庭でも実践していこうと思えました。又

フライブルク市へ行ってみたいなとも思い新鮮で貴重なお話ありがとうございました。

・ 様々な国で環境に関する有効的な取組みがなされている。この取組内容を聞くことで、自分の中

で環境に対する意識が高まっていることを感じる。子供たちにも機会を捉え、環境への意識を高め

るために色々な情報を発信する必要があると思った。

・ 環境教育に対して前向きな取組ができるようなヒントが得られたような気がしています。分かり

やすくてよい講演でした。

・ 町全体で環境保全に取り組むことで大きな成果があがる。環境教育は成果が見えにくい。しかし、

具体的な成果にこだわりすぎず、市民1人1人の意識を高めていくことが何よりも大切なことではな

いかと思う。そのため、学校教育が果たす子どもたち、保護者、地域への啓発の役割が重要だと改

めて感じることができた。

・ フライブルク市の細かい環境政策の具体的なお話が分かりやすかった。

・ ドイツは環境先進国として様々な取組がなされていることに改めて気づいた。やはり一人一人の

意識の高まりが必要であり、そのような雰囲気作り、実践へとつなげる行動力を高めていきたいと

思う。

・ とても興味をもって聞かせてもらった。自分たちの市にも取り入れてみたいと思うことも多くあっ

た。これを共に考える場がないものかと思ったりした。

・ 生活の中にあたり前に環境保全の意識がもてるように工夫されているのがとてもいいなあと思っ

た。省エネ、ごみ減量が自分の得に返ってくるところが意識を高める秘けつなのではと思い、自分

たちのくらしもそうなればよいと思いました。

・ 行政に関係するところも多くあり、日本は立ち遅れているなと感じました。最後の方のお話で自

然の素材を使う。あるいは、古い物を長く有効に使うのが自慢・・・という心をもっているところ

が参考になりました。

・ 知るということは大切なことだと思った。意識の改革を図り一人一人が環境に関わり大切にして

いかなくてはとあらためて感じた。

・ 具体的な環境教育のあり方を勉強できてよかったです。紙パックではなく、ビン入りのジュース

を買うことなど、日常で実践できるようにしたいです。

・ 子どもの頃から環境教育にふれる大切さがよく分かった。ドイツのものの量り売りについては英

語の教科書にものっているので、授業でさらに今日の話を伝えていきたいと思う。

・ ドイツと日本の比較だけでも多々相違点があり驚いた。他の国でも環境を守ろうとする動きがあ

ることを、機会を作って子どもたちにも伝えたい。

・ 初めて知る内容も多く、先進地の取組の様子が分かり大変よかった。取り入れることのできる施

策もたくさんあり、今後の環境教育の取組に生かしたい。もう少し詳しく話が聞きたい。

・ フライブルク市の方の意識のちがい、生活習慣の違いがよく分かりました。日本でいきなり取り

入れるのは難しいものもありますが、こういう環境で育つ子どもは無理なくごみ減量、省エネ生活

をしていくと思います。無理なく続けられることが大切だと感じました。

・ フライブルク市の素晴らしいところで日本で活用できるところは活用したいと思います。

・ フライブルクの取組を具体的に分りやすく提示していただき楽しく拝聴できました。行政が本気

で取り組んでいかないとここまでのことはできないが、松山でも姉妹都市というだけあって取り入

れられていることがあったので市も環境について真剣に取り組もうとしていることが分った。

・ 市民一人一人が毎日の生活を通して環境にやさしい取組をしている。なるべく公共の交通機関を

利用、車より自転車。ごみをなるべく出さない生活、Reuseを心がける。これらのことが、自

然に取り組めるよう国や市も上手に政策を打ち出し実行していると思った。日本もまねをしていか

なければならないと思う。

・ 便利さと行政の取組とか、市民の意識が日本とかなりちがうことが感じられた。交通政策はフラ

イブルクと同じようにすることは難しいと思うが、二酸化炭素ガスを出さない心がけは大切だと思っ

た。

・ 家庭や学校町全体の具体的な取組がよく分った。

・ 子どもが自然を使って遊ぶというのは自分もとても大切なことではないかと思いました。市全体

での取組がやはり意識づけを高くするのではないかと感じました。生活に密着した取組、印象深かっ

たです。

・ よりよい環境づくりに向けて、まず一人一人が行動を起こすことが大切だと思う。まず、自分で

できることから始めたり、今、していることを続けたりするなど、行っていきたい。

・ 今まで知らなかった環境政策を知ることができた。この後は、環境を守るために自分が何をする

ことができるのかを考える必要がある。

・ 国民性の違いとはいえない大切な考え方や取組をしることができました。

・ 長いスパンで考えているところがよかった。

・ 環境によい取組を実践するためには、ハード面(行政による施設や政策)の整備と自分たちの意

識の啓発が大切だと思った。

・ 省エネの必要が分り、努力しなければと思うが長続きしない場合もあると思うが、フライブルク

市のように学校や市民に還元していくやり方だと意欲が持続していくと思う。

・ とてもきれいな景観の街だというのが第1印象であるが、きれいにしているから汚したくないと

いう思いも出てくると思う。美化という面でもまた、公共機関を充実し利用しようという良いサイ

クルになっている面でも松山はフライブルク市の良い点を真似ていけばよいと思う。

・ どうしても最後は埋め立てるので埋立地を守るという意識をもち消費者も店も市が三位一体になっ

て取り組んでいるのがよいと思う。

・ 行政、市民の意識が高く、便利不便という規準ではなく、環境のためによいか悪いかによって生

活を変えていくことができているのだな、と感じました。日本でも意識を大きく変えていかないと

真に環境にやさしい生活はできないと思いました。まずは一人一人の生活を見直すことかなと思い

ます。

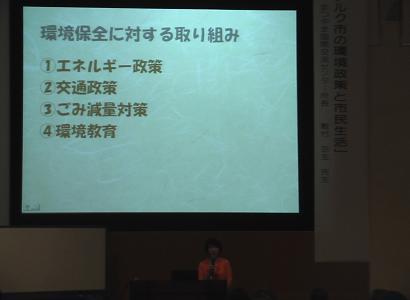

・ 環境保全に対する取組について具体的な資料をもとに講演があり、たいへん今後の活動へつなが

るものとなった。

・ フライブルクと比べて日本が今後どうして行く必要があるのかそのあたりをもう少しくわしく話

をしていただけるとよかった。

・自治体の取組が大切であることがわかった。(例、パークアンドライブ方式)。

・ 写真があって、実際と結び付けているのでわかりやすかった。無理なく、長く実践することの大

切さがよくわかりました。

・ 今までただなんとなく姉妹都市としてとらえていましたが、今後、環境政策(教育)を通しての

交流が深まればと思います。

・ 講話の内容から「意識をもってもらうためのアクションを起こす」ということ「知らなければ守

れない」ということ「子どもからの広がり」という点は、これから本校で取り組んでいきたいと思っ

ている視点です。学校に帰り、本校における環境教育について改めて取り組んでいきたいと思いま

した。

・ 環境保全に対する取組は、身近な生活の中での問題点を見すえたところから出発することが大切

であると痛感した。

・ 日本で今のところ考えられないような取組がたくさんあっておどろきました。地球規模で、一人

一人の環境に対する意識をもっともっと高めていかなければならないと思いました。そのために今

自分にできることは何か、近所の人たちとできることは・・・町で・・・市で・・・県で・・・国

で・・・と広げていきたいです。

・ フライブルク市の環境への取組が具体的によくわかりました。小さなことからの取組、行政とし

ての取組などやはりそこへ住んで生活している人たちの意識のもち方がわからなければ環境は改善

されないと改めて感じました。

・ 外国の取組を教えていただき勉強になりました。

・ フライブルク市の環境意識の高まりがよく分った。

・ 話の内容はとても分りやすかったです。フライブルク市のことがよく分りましたが、行政関係の

方に聞いていただき、ぜひ、フライブルク市のような取組のできるまちづくりしていただけたら思

います。

・ 松山もフライブルクのようになるとよいのに。子どもが木を使って遊んでいるところがよかった。

日本の子どもにないところである。

・ 「あたり前」の意識の在り様のちがい!これが日本の今後の課題のように思えました。