![]() 丂恖尃丒摨榓嫵堢乮彫丒拞妛峑嫟捠乯丂

丂恖尃丒摨榓嫵堢乮彫丒拞妛峑嫟捠乯丂

| 嘥 | 尋媶庡戣 |

| 丂嵎暿偺尰幚偵怺偔妛傃丄摨榓栤戣傪偼偠傔偲偡傞條乆側恖尃栤戣偵偮偄偰惓偟偔擣幆偟丄柧傞偄揥朷傪傕偪丄偦偺栤戣偺夝寛偵庢傝慻傓帣摱惗搆傪堢偰傞嫵堢幚慔偼偳偆偁傟偽傛偄偐丅 | |

| 丂 | |

| 嘦 | 尋媶偺偹傜偄 |

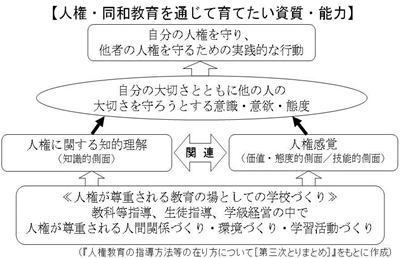

| 丂恖尃丒摨榓嫵堢偺栚揑傪払惉偡傞偨傔偵偼丄傑偢丄恖尃傗恖尃梚岇偵娭偡傞婎杮揑側抦幆傪妋幚偵妛傃丄偦偺撪梕偲堄媊偵偮偄偰偺抦揑棟夝傪揙掙偟丄怺壔偡傞偙偲偑昁梫偲側傞丅傑偨丄恖尃偑傕偮壙抣傗廳梫惈傪捈姶揑偵姶庴偟丄偦傟傪嫟姶揑偵庴偗偲傔傞傛偆側姶惈傗姶妎丄偡側傢偪恖尃姶妎傪堢惉偡傞偙偲傕暪偣偰昁梫偲側傞丅偝傜偵丄偙偆偟偨抦揑棟夝偲恖尃姶妎傪婎斦偲偟偰丄帺暘偺戝愗偝偲偲傕偵懠偺恖偺戝愗偝傪庣傠偆偲偡傞堄幆丒堄梸丒懺搙傪岦忋偝偣傞偙偲丄偦偟偰丄偦偺堄梸傗懺搙傪幚嵺偺峴堊偵寢傃偮偗傞幚慔椡傗峴摦椡傪堢惉偡傞偙偲偑媮傔傜傟傞丅 丂妛峑偵偍偄偰偼丄嵎暿偺尰幚偵怺偔妛傇偙偲傪婎杮偲偟偰丄嫵壢摍巜摫丄惗搆巜摫丄妛媺宱塩側偳丄偦偺妶摦偺慡懱傪捠偠偰丄恖尃懜廳偺惛恄偵棫偭偨妛峑偯偔傝傪恑傔丄妛峑偺嫵堢妶摦慡懱傪捠偠偨慻怐揑側恖尃丒摨榓嫵堢傪悇恑偡傞丅 |

|

|

|

| 嘨 | 尋媶偺帇揰 |

| 侾 | 丂尰怑嫵堢偺廩幚 |

| 乮侾乯 | 丂堦恖堦恖偺嫵怑堳偑丄嵎暿偺尰幚偵怺偔妛傇偙偲傪婎杮棟擮偲偟丄摨榓栤戣傪偼偠傔偲偡傞條乆側恖尃栤戣夝寛傊偺妋屌偨傞巔惃傪妋棫偡傞偲偲傕偵丄恖尃堄幆傪崅傔傞偨傔偺尋廋偵搘傔丄帒幙偺岦忋傪恾傞丅 |

| 乮俀乯 | 丂堦恖堦恖偺嫵怑堳偑丄恖尃丒摨榓嫵堢悇恑忋偺怑柋暿偺擟柋撪梕偲壽戣傪柧傜偐偵偟丄夝寛偵岦偗偰庡懱揑偵庢傝慻傓丅 |

| 俀 | 丂恑楬傪曐忈偡傞嫵堢偺幚慔 |

| 乮侾乯 | 丂慡偰偺帣摱惗搆偑婌傃傪傕偭偰嶲壛偱偒傞妛峑偯偔傝偵搘傔丄偄偠傔傗晄搊峑摍偺夝寛偵庢傝慻傓丅 |

| 乮俀乯 | 丂帺暘傕廃傝偺恖傕偐偗偑偊偺側偄懚嵼偱偁傞偙偲傪幚姶偱偒傞帺懜姶忣傪堢傒丄妛媺丒妛峑偺娐嫬偯偔傝偵搘傔側偑傜丄帣摱惗搆堦恖堦恖傪戝愗偵偟偨巜摫傪捠偟偰丄妋偐側妛椡傪恎偵晅偗偝偣傞丅 |

| 乮俁乯 | 丂壠掚傗抧堟偲楢実偟丄崲擄側忦審偺傕偲偵偁傞帣摱惗搆偺幚懺傪揑妋偵攃埇偟丄擸傒傗婅偄偵墳偊傞幚慔傪捠偟偰丄妛椡偲恑楬偺曐忈偵搘傔丄彨棃偺恑楬偵偮偄偰偺柧傞偄揥朷傪傕偨偣傞丅 |

| 俁 | 丂摨榓栤戣妛廗傪偼偠傔偲偡傞條乆側恖尃妛廗偺悇恑 |

| 乮侾乯 | 丂恎偺夞傝偵偁傞嵎暿傗曃尒丄偝傜偵偼惗妶偺拞偺晄崌棟傗柕弬偵婥晅偔婎慴揑擻椡傪恎偵晅偗偝偣丄摨榓栤戣傪偼偠傔偲偡傞條乆側恖尃栤戣偵懳偡傞棟夝傪怺傔側偑傜丄栤戣夝寛傊偺堄梸傗媄擻丄懺搙傪堢偰傞丅 |

| 乮俀乯 | 丂恖尃偺楌巎傗恖尃懜廳偺峫偊偵偮偄偰偺妛廗傪拞怱偵丄嵎暿偺尰幚偲偦偺楌巎揑丒幮夛揑攚宨偵偮偄偰惓偟偄棟夝偲擣幆傪怺傔丄嵎暿夝徚傊偺柧傞偄揥朷傪傕偨偣傞丅 |

| 乮俁乯 | 丂恖尃廤夛傗岎棳妛廗側偳丄帣摱惗搆偑庡懱揑偵嶲壛偟偨傝懱尡偟偨傝偡傞妶摦偺岺晇傪捠偟偰丄嫵堢撪梕偺廩幚偵搘傔傞丅 |

| 乮係乯 | 丂壠掚傗廤抍偺拞偱丄恖偺堄尒傪暦偒丄惓偟偔敾抐偟偨傝丄帺暘偺峫偊傪弎傋偨傝偡傞側偳丄嵎暿夝徚偵岦偗偰庡懱揑偵峴摦偱偒傞椡傪堢偰傞丅 |

| 係 | 丂拠娫堄幆偵巟偊傜傟偨廤抍偯偔傝偺悇恑 |

| 乮侾乯 | 丂慡偰偺嫵堢妶摦偱丄朷傑偟偄廤抍妶摦偺応傪愝掕偟丄朙偐側恖娫娭學偯偔傝偵搘傔丄惓媊姶傗岞惓偝傪廳傫偠傞怱丄懠偺恖偲嫟偵嫤挷偟丄恖尃傪懜廳偡傞怱側偳傪堢傓丅 |

| 乮俀乯 | 丂憡屳偵擣傔崌偄丄夲傔崌偄丄巟偊崌偆拠娫堄幆傪堢偰丄偄偠傔傗嵎暿傪嫋偝側偄廤抍偯偔傝傪揙掙偡傞丅 |

| 乮俁乯 | 丂朷傑偟偄廤抍偺拞偱丄懱尡揑側妛廗傗尵岅妶摦偺廩幚傪捠偟偰丄僐儈儏僯働亅僔儑儞擻椡偺堢惉偵搘傔傞丅 |

| 乮係乯 | 丂擔婰傗惗妶婰榐丄榖崌偄妶摦摍傪捠偟偰丄崲擄側忦審偺傕偲偵偁傞帣摱惗搆偺擸傒傗婅偄傪嫟桳偟丄嫤椡偟偰夝寛偵搘傔傞丅 |

| 俆 | 丂壠掚丒抧堟傗娭學彅婡娭偲偺楢実 |

| 乮侾乯 | 丂曐丒梒丒彫丒拞丒崅摍妛峑摍偺嫤椡偲楢実側傜傃偵巜摫偺堦娧惈傪恾傞偲偲傕偵丄娭學 |

| 乮俀乯 | 丂抧堟扨埵偱抧堟慺嵽偺嫵嵽壔傗嫟捠嫵嵽偺奐敪偵搘傔丄尋媶惉壥偺岎棳側偳楢実傪恾傞丅 |

| 乮俁乯 | 丂抧堟傗曐岇幰偵懳偟丄恖尃丒摨榓嫵堢偺帇揰偵棫偭偨庼嬈岞奐傗崸択夛丄壠掚楢棈摍傪捠偟偰帣摱惗搆偑妛廗偟偰偄傞撪梕偵偮偄偰偺孾敪傪恾傞偲偲傕偵丄抧堟廧柉偲堦懱偲側偭偨恖尃丒摨榓嫵堢偺悇恑傪恾傞丅 |

| 丂 | |

| 嘨 | 棷堄帠崁 |

| 侾 | 丂慡懱寁夋丒擭娫巜摫寁夋偺夵慞 |

| 丂奺嫵壢丄摴摽丄摿暿妶摦丄奜崙岅妶摦丄憤崌揑側妛廗偺帪娫側偳偦傟偧傟偺摿幙偵墳偠丄妛峑偺嫵堢妶摦慡懱傪捠偠偰妛擭偺敪払抜奒傪摜傑偊偨寁夋揑丒宯摑揑側妛廗傪悇恑偱偒傞傛偆偵丄慡懱寁夋丒擭娫巜摫寁夋傪夵慞偡傞丅偦偺嵺丄偦傟偧傟偺妛廗妶摦偑恖尃栤戣偺夝寛偵偳偺傛偆偵偮側偑偭偰偄傞偺偐嫟捠棟夝傪恾傞丅 |

|

| 俀 | 丂恖尃栤戣偺夝寛偵偮側偑傞庼嬈幚慔 |

| 乮侾乯 | 丂彫妛峑崅妛擭偵偁偭偰偼丄尰懚偡傞晄崌棟側摨榓栤戣偵娭怱傪傕偨偣丄惓偟偔棟夝偝偣傞丅拞妛峑偵偍偄偰偼丄摨榓栤戣偺楌巎揑丒幮夛揑攚宨偵偮偄偰惓偟偄棟夝偲擣幆傪怺傔傞偙偲傪捠偟偰丄恖娫偺懜尩偵偮偄偰帺妎傪崅傔丄嵎暿夝徚偵搘傔傞惗搆傪堢偰傞丅 |

| 乮俀乯 | 丂乽偒傚偆偩偄乿乮彫妛峑乯丒乽傎偺偍乿乮拞妛峑乯丒導偐傜攝晍偝傟傞帒椏摍傪妶梡偟丄庼嬈幚慔傪怺傔傞偲偲傕偵巜摫曽朄摍偺夵慞偵搘傔傞丅 |

| 乮俁乯 | 丂屄暿偺恖尃壽戣偵娭偡傞妛廗傪恑傔傞偵摉偨傝丄帣摱惗搆傗偦偺壠懓摍偺拞偵丄摉奩恖尃壽戣偺摉帠幰偲側偭偰偄傞幰偑偄傞偙偲傕憐掕偟偰丄廫暘側攝椂傪峴偆丅 |

| 丂 | |

| 俁 | 丂夵慞偵偮側偑傞昡壙 |

| 丂昡壙偺娤揰丒曽朄傪岺晇偟丄帺峑偺恖尃丒摨榓嫵堢偺悇恑忬嫷偵偮偄偰揰専丒昡壙偟丄巜摫曽朄摍偺夵慞丒廩幚偵搘傔傞丅 |